電気設計の仕事を始めたばかりの新人にとって、最初の壁となるのが「電気図面の読み方」です。

回路図や配線図を見ても線や記号ばかりで、「どこから理解していいのか分からない…」という方は少なくありません。

しかし、電気図面を正しく読み取れるようになると、設計業務はもちろん、製造・保全・検査の場面でも大きな武器になります。

本記事では 新人設計職が最初に覚えるべき電気図面の基礎ポイント を、分かりやすく解説します。

電気図面とは?図面の種類を理解しよう

電気図面には複数の種類があり、それぞれの目的が異なります。最初に「どの図面が何を示すものか」を押さえましょう。

1. 単線結線図

単線結線図は、盤内や機械の電気の流れをとてもシンプルに1本の線で追ったものです。機器や配線の流れをザックリと示しています。

「単結」「単線図」「シングル・ダイアグラム」と呼ぶ場合もあります。

- 電気回路をシンプルに表した図

- 配線の詳細までは書かれていない

- 機器や電源との接続関係を把握するために使う

2. 複線結線図

複線結線図は、単線結線図をより具体的に詳細に示した図です。単線結線図では1本で描かれていた線も三相の線であれば、3本で描きます。

「総合結線図」と言ったりもします。

- 単線結線図をより詳しく表した図

- 機器や電線を実際の個数・本数で描きます

- 製造や工事現場でよく用いられる

3. シーケンス図(制御回路図)

シーケンス図とは、電気設備の装置、配電盤及びこれらに関連する機器の動作を中心に示した図です。制御回路をまとめた図で、多くのリレーやPLCをその動作の順序にしたがって接続し、動作の内容を理解しやすくした図といえます。

「展開接続図」「シーケンスダイヤグラム」ともいいます。

- リレーやスイッチなどの動作を表現した図面

- 順序通りに追うことで、動作フローを理解できる

4. 配置図・レイアウト図

機器を盤内や機械にどのように配置するかを示した図です。外観図ともいい、実際の外観をイメージするのに役立ちます。

- 機器の配置位置を示す図面

- 実際のレイアウトをイメージする際に役立つ

→ まずは「どの種類の図面を見ているか」を意識することが第一歩です。

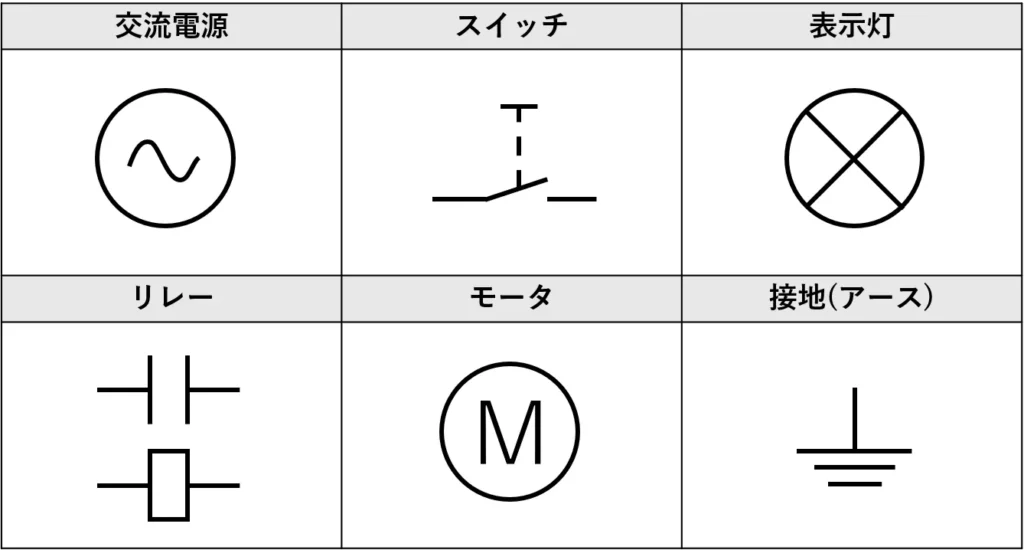

電気図面で必ず出てくる「記号」の基礎

電気図面を読むうえで避けられないのが「電気記号」の理解です。JIS規格に基づく記号が多く用いられています。

「シンボル」と呼ばれる場合もあります。意味は同じなので覚えておきましょう!

よく使われる基本記号

- 電源(交流・直流)波形や記号で区別される

- スイッチ:開閉動作を図形で表現

- リレー・接点:制御回路の基本要素

- モーター:丸の中に「M」と書かれることが多い

- 接地(アース):安全のために必ず登場する記号

新人設計者は、まずこの基本記号を押さえましょう。

もっと詳しく知りたい人は「JIS C 0617」を見てみてください。

下記の記事は、電気図記号についてまとめたモノです!

よかったらコチラもご覧ください。

ポイントは「記号の意味」だけでなく「回路の中でどんな役割を果たしているのか」を意識することです。

配線番号と機器番号を正しく理解する

電気図面には必ず「配線番号」や「機器番号」が記載されています。これらは製造やメンテナンスの現場で重要な情報です。

- 配線番号:線ごとに付与される番号。どの線とどの線がつながっているかを追いやすくする。

- 機器番号:スイッチやリレーなどの機器ごとに設定される番号。誤配線を防ぐために必須。

図面を読むときは「番号を追いかける」ことが理解の近道になります。

電気図面の読み方ステップ

では、実際に新人がどのように電気図面を読めば良いのか、ステップごとに解説します。

ステップ1:電源から追う

回路は基本的に「電源から負荷(モーターなど)までの流れ」を表しています。まずは電源を見つけ、線を追ってみましょう。

ステップ2:制御回路と動力回路を区別する

- 制御回路:スイッチやリレーで動作を制御する部分

- 動力回路:モーターやヒーターなど、実際に動く機器に電力を供給する部分

この区別ができると、理解が一気に楽になります。

ステップ3:信号の流れを追う

制御回路では「スイッチが入る → リレーが動作 → モーターが回転する」といった信号の流れを追うと分かりやすいです。

ステップ4:安全装置を確認する

過電流リレーやブレーカーなど、安全のための要素がどこにあるかも重要なポイントです。

新人設計者がつまずきやすいポイント

1. 記号の意味だけで止まってしまう

単に”記号”と覚えるのではなく、回路の中でどう動くのかを理解することが大切です。

「ココのスイッチを押すとコレが動作する!」みたいに機器を関連付けて図面を読むことを重視しましょう。

2. 全体像を見ずに細部だけを追ってしまう

まずは「電源から負荷までの大きな流れ」を押さえることが重要です。

機械がどんな動きをするのかを大まかに理解しておくことで、図面理解がしやすくなります。

そのあとで細部を確認するのがおすすめです!

3. 実物と図面がリンクしない

よくあるのが、回路図は読めるけど実物ではどの記号がどの機器なのか分からない、ということです。

図面は機械製造のための手段であり、図面を作成すること自体は目的ではありません。

図面と実物がリンクしない人は、工場で実際の制御盤を見ると理解が深まります。

可能であれば現場で図面と照合してみましょう。

まとめ

新人設計職が電気図面を読む際に大切なのは、以下のポイントです。

- 図面の種類を理解する(単線図・複線図・制御回路図など)

- 基本記号を覚える(電源・リレー・モーター・アースなど)

- 配線番号や端子番号を追う習慣をつける

- 電源から負荷までの流れを意識する

- 全体像 → 詳細の順番で読む

電気図面は最初こそ難しく感じますが、コツを押さえれば確実に読めるようになります。

設計の基礎をしっかり固めておくことで、今後のキャリアでも大きな強みとなるでしょう。