電気回路や配線図を理解する上で欠かせないのが「電気図記号」です。

電気記号は、回路図や設計図において機器や部品の役割を簡潔に表すために使われています。

この記事では、JIS規格に準拠した代表的な電気記号を紹介しながら、初心者にもわかりやすく解説します。

電気系の学習者や、電気工事士試験を目指す方にも役立つ内容になっています。

電気図記号とは?

電気記号は、電気回路の構成要素を図形で表す統一ルールです。

日本ではJIS規格(JIS C 0617)が標準として採用されており、世界的にはIEC規格と互換性を持つ記号も多く存在します。

記号を覚えることで、文章を読まなくても回路図を直感的に理解できるようになります。

電気工事や電子回路設計、制御盤の図面など、あらゆる現場で共通言語として利用されているため、電気に関わる人にとって必須の知識といえるでしょう。

シーケンス回路でよく使うJIS電気記号

シーケンス回路で特によく目にする電気図記号を取り上げます。

ここで紹介するものが全てでは無いですが、JIS C0617から頻出する記号をカテゴリごとに抜粋して紹介します!

暗記する必要は無いので、

「こういう記号があるんだなー」くらいで見ていってください。

※一部表記は理解しやすいように変更しています。正確な規格が知りたい場合は、JIS C0617を参考にしてください。

一般用途図記号(JIS C0617-2)

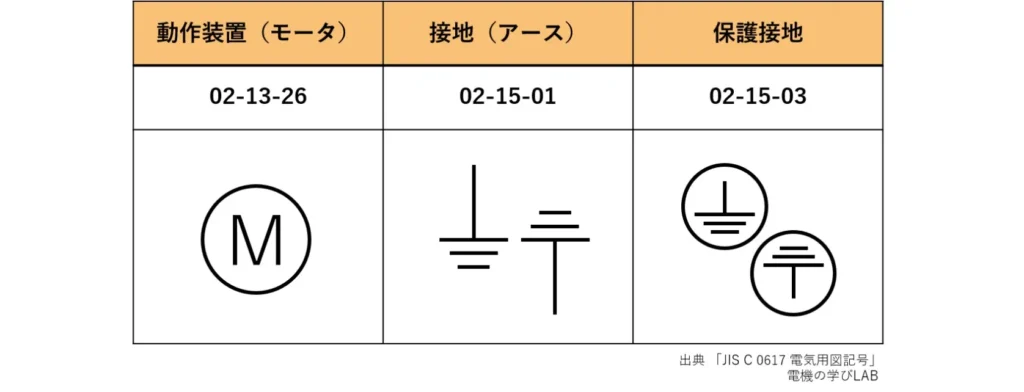

作動装置(モータなど)

モータは電気エネルギーを機械エネルギーに変換する装置です。

図面上では回転を意味する記号で示され、制御盤や工作機械の図面で頻繁に登場します。用途に応じて「誘導電動機」「直流電動機」などに分けられます。

接地(アース)

接地は、電気機器を大地に接続することを表す記号です。

漏電時に電流を大地に逃がすことで感電や火災を防ぐ重要な役割を持ちます。

保護接地

保護接地は、機器の金属部分などに触れた際の感電防止を目的とする接地です。

記号上では通常の接地と区別され、特に安全性に直結する重要な記号です。

接続部品(JIS C0617-3)

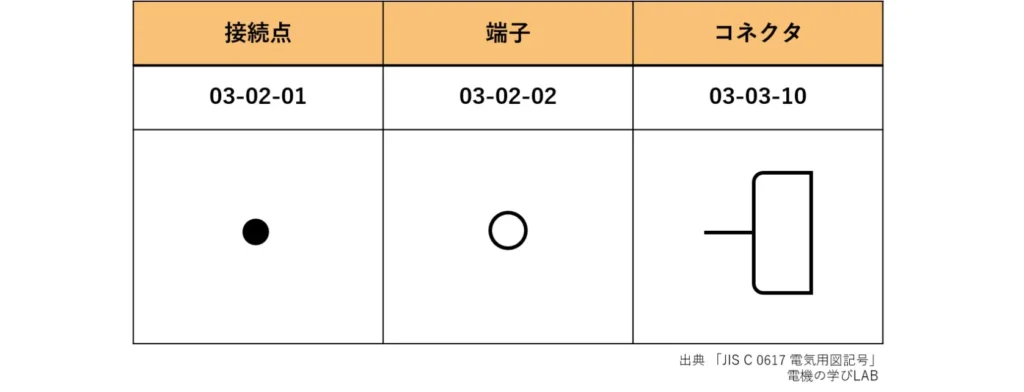

接続点(接続箇所)

電線同士が接続される点を示す記号です。

単純な交差と区別できるように、黒丸や接続を示す線で表現されます

端子

端子は電線を機器に接続するポイントを示します。

端子台における接続箇所を表すため、制御盤図面で頻繁に登場します。

コネクタ

コネクタは着脱可能な接続部品を示す記号です。メンテナンス性や交換性を高めるために使われ、産業機械や電子機器で広く採用されています。

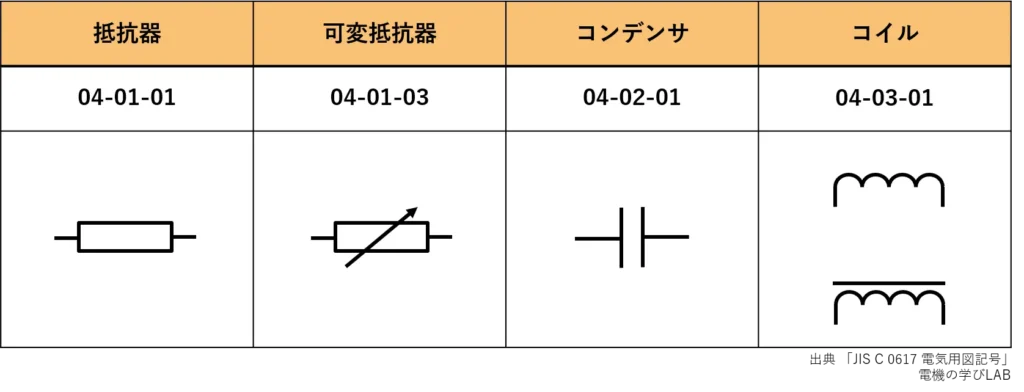

受動部品(JIS C0617-4)

抵抗器

常に一定の抵抗値[Ω]の抵抗です。ギザギザの線で表されます。

電流を制御するのに使用されますね。

可変抵抗器

抵抗値[Ω]の変化する抵抗を表しています。

身近な例だと、音量調整のボリュームなどに利用されています。

コンデンサ

電気を一時的に蓄える部品です。

平行線で表され、フィルタ回路や平滑回路などに欠かせません。

コイル

電流が流れることで磁界を生じる部品です。

インダクタとも呼ばれ、トランスやモータ回路に応用されます。

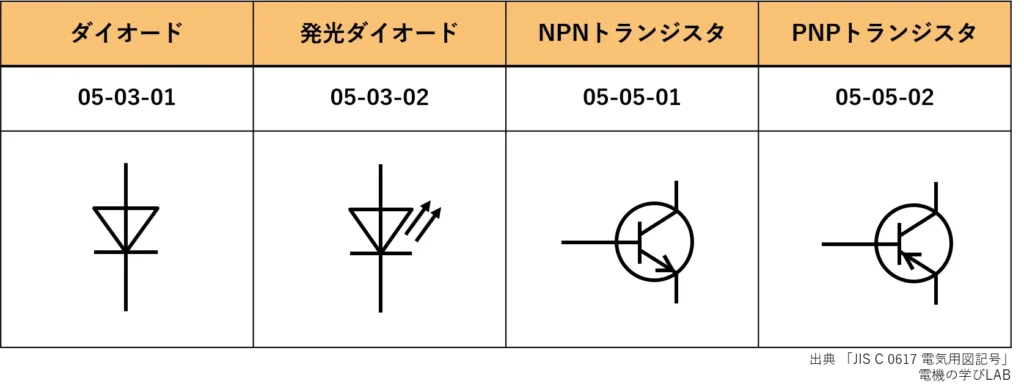

半導体(JIS C0617-5)

半導体ダイオード

電流を一方向にしか流さない部品です。

整流回路に不可欠で、記号は矢印と棒線で表されます。

発光ダイオード(LED)

電流を流すと光を放つ半導体素子です。

矢印と光を表す小さな矢印で示され、表示灯や信号機などに広く使用されます。

NPN型トランジスタ

電流を増幅・制御する半導体素子の一種です。NPN型はもっとも一般的で、記号では矢印が外向きに描かれます。

PNP型トランジスタ

NPN型と逆の極性を持つトランジスタです。

記号では矢印が内向きで示され、用途に応じて使い分けられます。

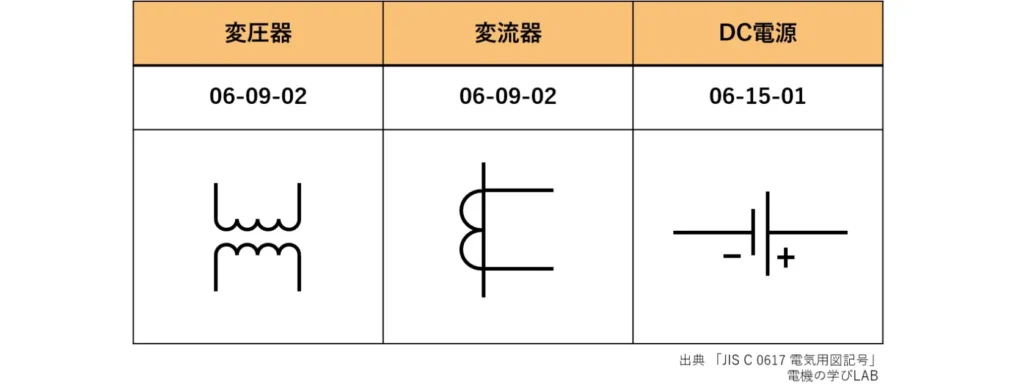

電気の発生・変換(JIS C0617-6)

変圧器

電圧を昇圧または降圧する装置です。

コイルが二つ並んだ記号で表され、電力供給システムや制御盤で欠かせません。

DC電源(直流電源)

安定した直流電圧を供給する電源装置です。

記号はプラスとマイナスで示され、電子回路や制御回路の基本要素となります。

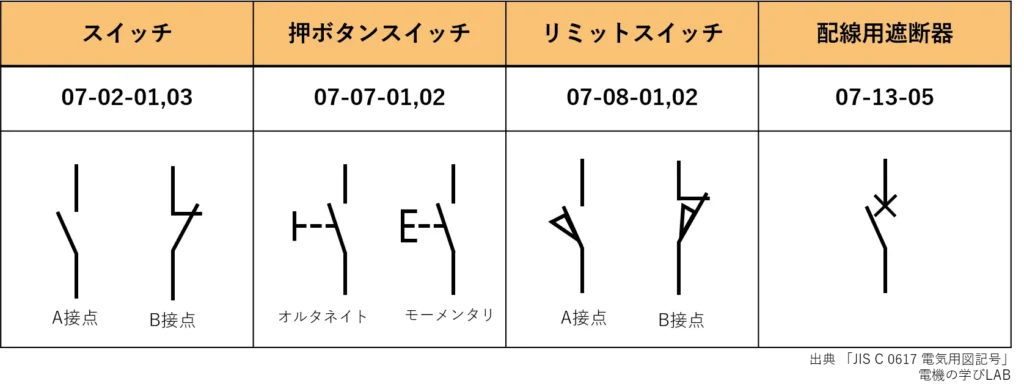

スイッチ(JIS C0617-7)

スイッチ

電気回路の開閉を行う基本部品です。

シンプルな構造で、多様な機械に応用されています。

押しボタンスイッチ

押すことでオン・オフを切り替えるスイッチです。

スタートボタンや非常停止ボタンなどで利用されます。

リミットスイッチ

機械の動きを検出して動作を制御するスイッチです。

位置検出や安全装置に多用されます。

配線用遮断器

回路を過電流から保護するための装置です。

漏電ブレーカーや配電盤に使われ、火災防止に直結します。

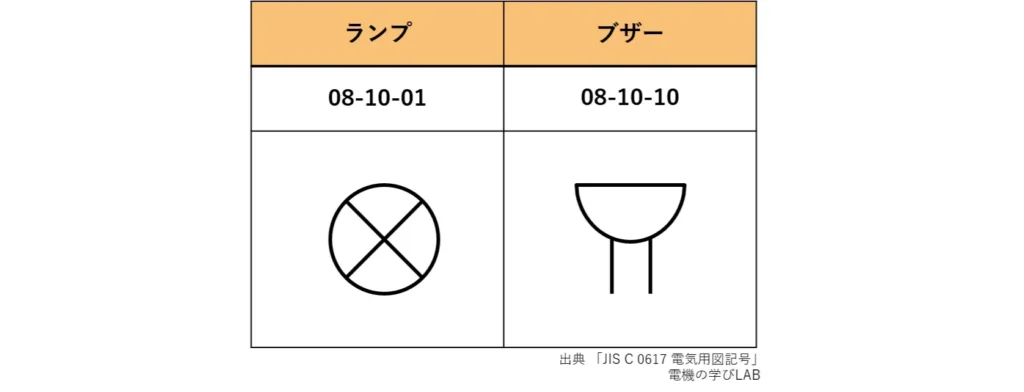

計器・ランプ(JIS C0617-8)

ランプ

電気の状態を表示するための部品です。

動作確認や警告表示に使われ、LEDランプとしても表現されます。

ブザー

音で警告を発する部品です。

警報装置や安全確認システムに欠かせません。

電気記号を覚えるメリット

電気記号を理解し、正しく活用できるようになることには多くのメリットがあります。

以下に代表的なメリットを紹介します。

回路図を素早く読める

電気記号を覚えることで、回路図を文字情報に頼らず直感的に理解できるようになります。

例えば、「抵抗器」や「コンデンサ」と文字で書かれているよりも、記号が記載されている方が一目で判断できるため、図面の読解スピードが大幅に向上します。

特に複雑な制御盤や工作機械の配線図では、部品点数が数百以上に及ぶこともあり、その中で素早く目的の部品を見つけられることは作業効率に直結します。

誤解を防げる

電気記号はJIS規格をはじめとした国際的なルールで統一されています。

そのため、設計者・施工者・保守担当者といった立場の異なる技術者同士でも、記号を見れば同じ理解ができます。もし、文字や独自の表記に頼ると、解釈の違いから誤配線や施工ミスにつながる危険性がありますが、標準化された電気記号を用いることで、そのようなトラブルを未然に防ぐことが可能です。

特に海外メーカーの機械を扱う場合でも、国際規格に基づく記号であれば、言語に頼らずスムーズに意思疎通ができるという大きな利点があります。

試験対策に有利

電気工事士試験や電気主任技術者試験といった国家資格の試験では、電気記号の知識は必須です。

例えば第二種電気工事士では、配線図問題で記号の意味を即座に理解できるかどうかが合否を分けます。また、第三種電気主任技術者試験でも、発電設備や配電系統を表す図面問題に頻出するため、記号を暗記していないと解答スピードが落ちてしまいます。

資格取得を目指す方にとって、電気記号を覚えることは単なる知識習得にとどまらず、合格への大きな武器となります。

まとめ

この記事では、JIS規格の電気図記号を紹介しました。

電気記号は、電気工学や電気工事の世界における「共通言語」です。JIS規格に準拠した電気記号を理解することで、回路図をスムーズに読み解き、実務や資格試験にも役立てることができます。

今回紹介した記号は、制御系の回路でも特によく使われる基本中の基本記号です。これらを確実に身につけることで、電気に関わる知識が大きく広がるでしょう。

この記事が、皆さんの学習に役立つことができたら幸いです。

参考文献

本記事は、日本産業規格「JIS C 0617」を参考に作成されています。(2025/09/07時点)

JISC 日本産業標準調査会