電気に関する代表的なトラブルが 「短絡」。ショートと呼ばれたりもします。

学校などの実験でもショートには注意するように言われたので、言葉だけは知っている人は多いかと思います。

ニュースなどでも「短絡事故が原因で火災発生」と報じられることがありますが、実際にはどういう現象なのか、正しく理解している人は少ないかもしれません。

この記事では、短絡(ショート)の基本・原因・危険性・対策までをわかりやすく解説していきます!

短絡(ショート)とは?

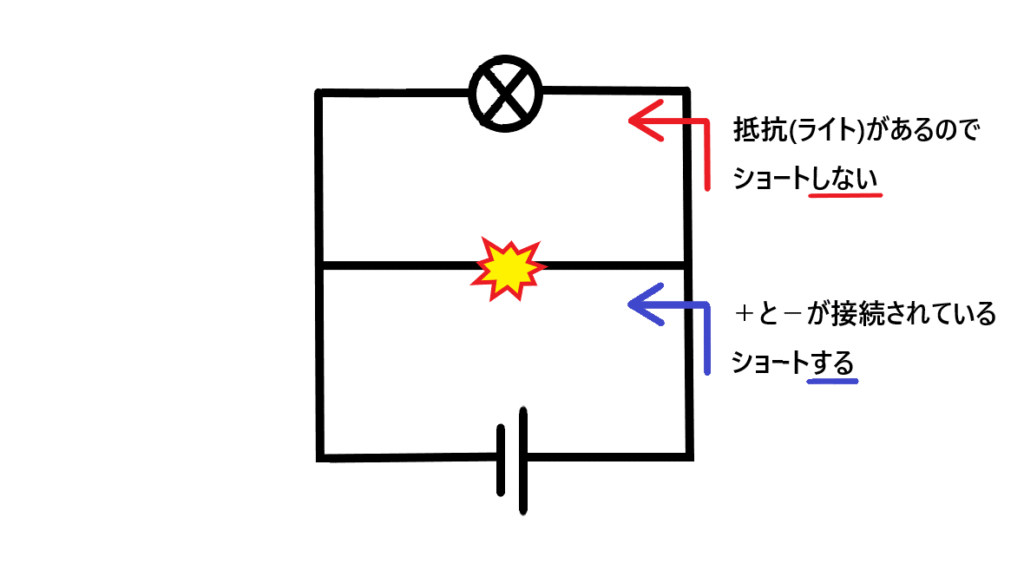

短絡(ショート)とは、配線ミスや金属の接触よって、電気回路中の負荷が非常に少ない、または負荷が全くない状態で回路が接続された状態のことをいいます。

プラス側とマイナス側、あるいは電源と大地(アース)が直接つながってしまうことで、非常に大きな電流が一気に流れてしまいます。

これを「短絡電流」といいます。

短絡電流が流れることで、電線・被覆が溶けてしまったり、端子からスパーク(火花)が弾けたりするなど大きな事故に繋がります。

特に制御回路の24Vに比べると、動力回路には100V・200Vの大電流が流れているため、大きなスパークが発生します。

身近な例では、ドライヤーのケーブルがショートする事があります。

劣化によって絶縁被膜が破れて内部の銅線から火花が出ます。

短絡(ショート)が起こる原因とは?

短絡が起きる原因はいくつかあります。以下では、代表的なものを紹介します。

1. 配線や機器の劣化

長期間使われてきた電気製品や配線は、被覆(絶縁体)が劣化してケーブル内部の導線がむき出しになることがあります。

その結果、導線同士が接触してショートが発生します。

2. 水や湿気による絶縁不良

水は電気を通すため、コンセントや配線に水分が入り込むと短絡を起こしやすくなります。

梅雨や浴室まわりなど湿気の多い環境では特に注意が必要です。

3. 施工ミス・誤接続

施工をした際に、誤ってプラスとマイナを直接つなげてしまうとショートします。

また、端子台の接続ミスによって負荷の無い回路になってしまうと、通電した際に短絡してしまいます。

4. 異物の混入

コンセントに針金やクリップなどの金属を差し込むと、内部で電極同士が接触しショートします。

子どものいたずらで、シャーペンの芯をコンセントに入れるケースがありますが、これも電気回路が短絡している為、火花が生じます。

短絡(ショート)の危険性

では、短絡が起きるとどのような危険があるのでしょうか?

1. 発熱・発火による火災

短絡が起きると、通常よりはるかに大きな電流が流れます。

配線や機器は想定外の電流に耐えられず、発熱して絶縁体が燃えたり、周囲に火が移って火災の原因になります。

2. 機器の破損

パソコンや家電製品の内部でショートが起きると、基板や部品が焼け焦げて故障することがあります。

一度ショートすると修理不能になるケースも多いです。

3. 感電の危険

ショートによって金属筐体や外装に電気が流れ、触れた人が感電する危険があります。

人が感電すると心停止の恐れがあり、人身事故になりかねません。特に水回りではリスクが高まります。

短絡(ショート)が起きたときの挙動

短絡が発生すると通常、次のような挙動をします。

- 大量の電流が急激に流れ、ケーブルが熱くなる

- 分電盤にある配線用遮断器(ブレーカー)が過電流を検知して電流を遮断する

短絡が起きると、多くの場合は分電盤にある 配線用遮断器(ブレーカ) が働いて電気を止めてくれます。これは過電流を検知して回路を遮断する仕組みで、火災や感電を防ぐための最終防衛ラインです。

ただし、制御盤にブレーカーが無かったり、古い設備では遮断が間に合わず火花や煙を伴う短絡事故につながる恐れがあります。

短絡(ショート)を防ぐための対策

では、私たちが普段できるショート対策にはどんなものがあるでしょうか?

1. 古い配線や機器は点検・交換

制御盤の中の電気機器やケーブルは年数が経つと劣化します。

被覆が剥がれていたり焦げ跡があるもの、過度に発熱するケーブルはすぐに交換することで短絡を防止することができます。

定期的なメンテナンスを心掛けましょう!

2. 防水対策をする

設備を屋外などの水がかかる場所で使用する場合は、短絡対策として防水をする必要があります。IP規格に対応した機器を使用することで防水性能を向上させることができます。

以下はIP保護等級についての記事です。良ければ参考にしてください!

3. 正しい施工を行う

配線する際は、必ず正しい接続がされていることを確認することが事故の防止に繋がります。特に、初めて回路に電気を流すときは短絡が発生しやすいので注意が必要です。

テスターなどで短絡していないことを確認してから電気を流すことが望ましいですね。

4. 過電流保護機能を備えた機器を導入

制御盤では、ショートが発生すると大電流が一気に流れ、配線や機器を焼損させる恐れがあります。これを防ぐために重要なのが、過電流保護機能を持った機器の導入です。

制御盤設計では、用途や負荷に応じてこれらの保護機器を適切に配置することで、ショートや過電流による火災・機器損傷のリスクを大幅に低減できます。

具体的には以下のような保護機器が用いられます:

- 配線用遮断器(ブレーカー)

回路に異常な電流が流れた際に自動で遮断し、機器や配線を保護します。 - ヒューズ

定格を超えた電流が流れると素子が溶断して回路を遮断し、被害の拡大を防ぎます。 - サーキットプロテクタ

制御回路用に使われる小型の保護装置で、回路ごとに過電流を遮断できます。 - マグネットサーマルリレー(過負荷リレー)

モーター回路などで過電流を検知し、必要に応じて回路を切り離す役割を持ちます。

まとめ

短絡(ショート)は、電気回路の基本的なトラブルですが、起きたときの影響は非常に大きく、火災や感電につながる危険があります。

- 原因:機器の劣化、湿気、誤接続、異物混入など

- 危険性:火災、機器の破損、感電事故

- 対策:点検、防水、正しい施工、保護機能付き機器の使用

そして忘れてはいけないのが、ショートから私たちを守る最後の砦が「配線用遮断器」 だということ。

遮断器と合わせて理解すると、電気の安全性についてより深く理解できますよ。

電気は目に見えない分、怖さを軽視しがちですが、知識を持っていれば防げる事故も多いです。

ぜひこの機会に「ショートとは何か」を正しく理解し、安全に電気を使っていきましょう!