こんにちは、たむしょうです。

工場や制御盤の設計でよく耳にする「シーケンス制御」。しかし「なんとなく聞いたことはあるけど、実際はどんな仕組み?」という方も多いのではないでしょうか。

本記事では、シーケンス制御の基本的な考え方から、自動販売機を例にした動作の流れ、そしてシーケンス図の読み方までを初心者向けにわかりやすく解説します。

これから電気制御を学びたい方や、PLC設計の基礎を身につけたい方におすすめの内容です。

シーケンス制御とは?

シーケンス(sequence)とは「連続」「順序」「配列」を意味する英単語です。

シーケンス制御は日本産業規格(JIS)において以下のように定義されています。

「シーケンス制御」(引用:JIS Z 8116)

あらかじめ定められた順番に沿って制御の各段階を逐次進めていく制御

言葉だけでは理解しにくいと思います。

シーケンス制御の具体例として「自動販売機」があります。例えば、ジュースを購入する流れを考えてみましょう。

- お金を入れる

硬貨や紙幣を投入すると、「投入金額を認識」して信号がPLCに送られます。 - 商品ボタンを押す

購入者がボタンを押すと、選択された商品の信号がPLCに送られます。 - 商品が出てくる

PLCから信号が送られ、選択した飲み物が取出口に落ちてきます。 - お釣りの計算と排出

投入金額から商品代を差し引き、残りがある場合はお釣りが排出されます。

この一連の流れは「お金が入っているか」「金額が足りているか」「ボタンが押されたか」といった条件を順番にチェックしながら進んでいきます。これがシーケンス制御です。

つまり、自動販売機は「条件を満たしたら次の動作に進む」というルールに従って動作しており、その仕組みを実現しているのがリレーやPLCなのです。

身近なところでもシーケンス制御はたくさん使われています!

シーケンス制御の構造

シーケンス制御は以下3つの機器に分類する事ができます。

- 入力機器:押しボタンやセンサなど信号を入力するための機器

- 制御機器:PLCやリレー、タイマなど入力された信号を処理する機器

- 出力機器:電磁弁やランプなど処理された信号を出力する機器

これは人の体と構造が似ています。人間の部位をイメージしながら照らし合わせると覚えやすいです。

- 入力機器:目、耳、舌、鼻

- 制御機器:脳

- 出力機器:手、足、口

シーケンス制御の種類

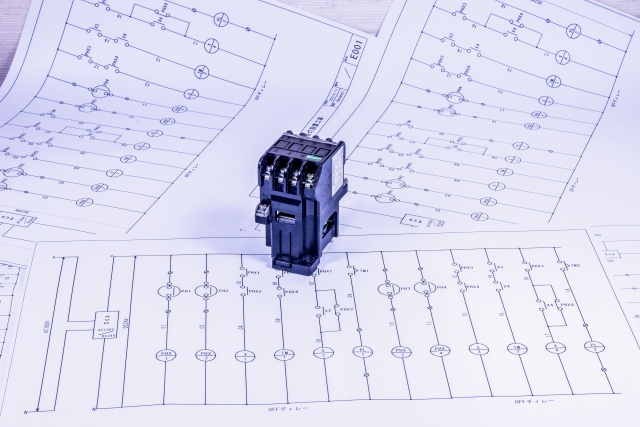

シーケンス制御には、大きく分けて「リレーシーケンス」と「PLCシーケンス」の2種類があります。

リレーシーケンス制御

リレーシーケンスは、リレーやタイマー、カウンタなどの電気部品を組み合わせて動作を作り出す方式です。配線で制御回路を組むため、動作が目に見えやすく、構造を理解しやすいという特徴があります。

そのため、昔から工場の制御盤や機械設備で広く使われてきました。しかし、制御内容を変更する場合には配線をやり直す必要があり、大規模な制御では複雑化しやすいという課題もあります。

PLCシーケンス制御

引用:シーケンサ MELSEC-Qシリーズ | 三菱電機FA

PLC(プログラマブルロジックコントローラ)を用いるシーケンス制御は、リレーの役割をソフトウェアで代替する方式です。プログラムを変更するだけで制御内容を容易に書き換えられるため、柔軟性が高く、メンテナンスや拡張にも対応しやすいのが強みです。

現在の工場自動化では、このPLCシーケンスが主流となっています。

シーケンス図の読み方

シーケンス図は、制御機器がどのような順番で動作するかを時系列で表した図です。一見難しそうに見えますが、ポイントを押さえれば誰でも読めるようになります。

ここでは「自動販売機」を例に、シーケンス図の基本的な読み方を解説します。

① 入力信号の動作を確認する

シーケンス図の左側には、ボタンやセンサーなどの「入力機器」が並びます。

まずは、「どの信号が最初にONになるのか」を見ることが読み方の第一歩です。

自動販売機の場合、最初に動作するのはコインが投入されたことを感知するセンサです。

コインが入ると、投入センサーが反応して「入力信号ON」となります。このとき、シーケンス図上ではスイッチの線がOFFからONに切り替わる点が描かれており、これが最初のイベントを意味します。

② 信号の流れを時系列で追う

次に、時間軸(縦方向)に沿って、信号がどのように変化するかを追います。

コイン投入信号がONになると、それを条件として販売可ランプの回路が動作します。

シーケンス図では、「入力(スイッチ)」から「出力(ランプ)」へ線や条件がつながっており、どの条件が成立したときに次の動作が起こるのかを明確に確認できます。

この段階で、

- 入力:コイン投入信号

- 出力:販売可ランプ点灯

という因果関係が分かります。

③ 出力機器の動作を確認する

シーケンス図の右側には、モーターやランプなどの「出力機器」が描かれています。

コインが投入され、販売可能状態になると、ユーザーが商品ボタンを押すことで新たな信号が入力されます。

この入力がトリガーとなり、モーターが一定時間だけ回転して商品を押し出す動作が始まります。

シーケンス図上では、「ボタンON → モーターON → 一定時間後OFF」といった時間的な流れが視覚的に示されます。

④ 全体の流れを理解する

最後に、全体の信号をまとめて眺めてみましょう。

「コイン投入 → 販売可ランプ点灯 → ボタン押下 → モーター駆動 → 商品排出」という一連の流れが、シーケンス図上では時間の流れに沿って表現されています。

このようにシーケンス図を読むときは、

- どのタイミングで切り替わるか(時間軸)

- どの信号がトリガーになるか(入力)

- それによってどの機器が動くか(出力)

の3点を意識することで、制御の全体像が明確に理解できます。

まとめ

シーケンス図は、電気制御設計の基本言語です。JISに準拠した記号を覚えることで、現場での誤解を防ぎ、正確な設計・保全が可能になります。

私自身、最初は「自己保持回路」と「リレー」が理解できず、何度も図面を見返しました。しかし、その壁を越えると回路の流れが一気に見えるようになり、設計職としての自信につながりました。

これから学ぶ方も、基本記号とルールを一歩ずつ覚えていくことが、シーケンス図習得の近道です。

参考文献

日本産業標準調査会 データベース-JIS Z 8116-1994