制御盤や機械装置の内部を覗くと、配線の途中に「サーキットプロテクタ」という部品が取り付けられているのを見たことがあるかもしれません。

一見すると「ブレーカ」と同じような見た目ですが、実は目的や機能が少し異なります。

本記事では、サーキットプロテクタの役割や仕組み、そしてブレーカとの違いをわかりやすく解説します。

制御設計や盤設計を学んでいる方はもちろん、電気系初心者にも役立つ内容です。

サーキットプロテクタとは?

サーキットプロテクタ(Circuit Protector)とは、

電子機器や制御回路を、過電流や短絡から保護するための保護装置です。

一般的には 「ミニチュアブレーカ(MCB)」の一種として分類されますが、より小電流で精密な機器を保護するために設計されています。

サーキットプロテクタは、回路に流れる電流が設定値(定格電流)を超えたときに自動的に遮断し、機器の損傷や発熱を防ぎます。

また、手動でスイッチを操作して回路を開閉することもできるため、スイッチ兼用の保護装置としても利用されます。

サーキットプロテクタの役割

サーキットプロテクタは、主に制御回路や電子機器の個別保護に使用されます。

たとえば以下のような用途です。

- PLCやセンサなどの制御機器の保護

- モータの個別回路保護

- 盤内部の小電流回路の保護

- DC24V制御電源の分岐回路の保護

サーキットプロテクタは、過電流時に素早く動作するため、機器単位での保護が求められる制御盤に最適です。

特に、複数の回路を個別に守りたい場合に重宝されます。

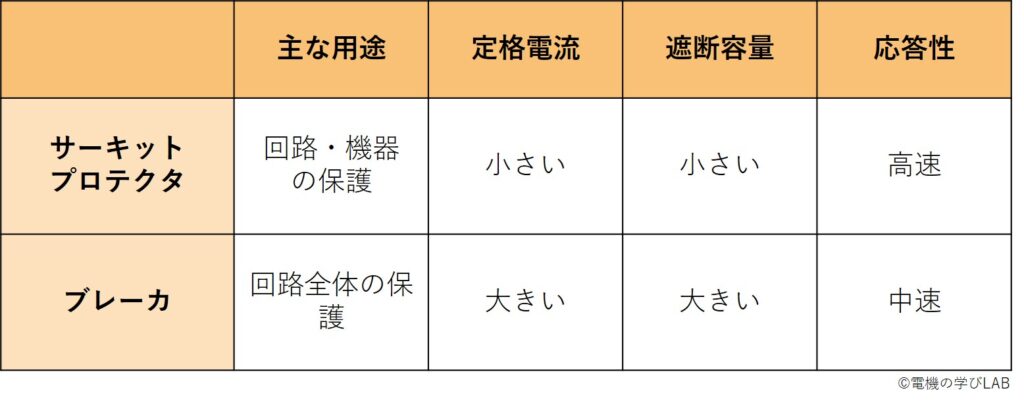

ブレーカとの違いとは?

「ブレーカも回路を保護するんだから同じでは?」と思う方も多いでしょう。

確かにどちらも過電流から回路を守る点は共通しています。

しかし、用途・遮断容量・感度などに明確な違いがあります。

以下の表で比較してみましょう。

サーキットプロテクタの構造と仕組み

構造はシンプルで、内部には主に以下の要素が含まれます。

- バイメタル素子(熱動作) 長時間の過電流で加熱し、変形して回路を開く。

- 電磁ソレノイド(瞬時動作) 短絡など大電流が流れた瞬間に磁力で遮断。

- スイッチ機構 手動でON/OFFできる構造。

つまり、長時間の過電流にも、瞬間的な短絡電流にも対応できる二重の安全機構を備えています。

近年では、半導体素子を用いた電子式サーキットプロテクタも登場し、より高速な遮断とリモート監視機能を実現しています。

サーキットプロテクタの選定ポイント

選定の際には、以下の点を確認しておくことが重要です。

- 定格電流(In) 保護対象の負荷電流より少し大きめに設定します。

- 定格電圧(V) 制御電源(AC100V / DC24Vなど)に対応しているか確認。

- 極数 1極(単相回路用)か2極(DC回路・単相2線用)か。

- 動作特性(B/C/Dカーブ) 負荷の性質に応じて選ぶ。

- 遮断容量 供給電源の短絡電流より大きいものを選定。

これらを誤ると、過負荷時に遮断できなかったり、正常時に誤動作する恐れがあります。

カタログや特性曲線を確認して、適正な定格を選びましょう。

サーキットプロテクタのメリットとデメリット

メリット

サーキットプロテクタの最大の利点は、まずコンパクトなサイズにあります。

一般的なブレーカと比べて本体が小さく、制御盤内部の限られたスペースにも多回路を効率的に実装できます。

たとえば、複数のセンサやPLC入出力モジュールなど、個別に保護したい機器を1台ずつ分岐して管理することが可能です。

また、機器単位での保護ができる点も大きな魅力です。

どの回路に異常が発生したかをすぐに特定できるため、トラブルシューティングの時間を大幅に短縮できます。

盤の中で「どのラインが落ちたか」がひと目で分かるので、保守性にも優れています。

さらに、リセットが容易という点も見逃せません。

ヒューズのように交換の手間がなく、スイッチを「OFF→ON」に戻すだけで復旧できるため、メンテナンスが非常に簡単です。

これによりダウンタイム(停止時間)の短縮にもつながります。

加えて、サーキットプロテクタはスイッチ兼用として使える設計になっているものが多く、手動で回路を開閉できるのも便利です。

試運転や点検作業時に個別の回路を切り離したいときなどに重宝します。

デメリット

一方で、サーキットプロテクタには遮断容量が小さいという弱点があります。

そのため、大電流が流れる動力回路や主電源ラインの保護には適していません。

万が一、定格を超える大電流が流れると、十分に遮断できず、上位のブレーカが動作してしまう場合もあります。

また、サーキットプロテクタは系統全体を守ることはできない点にも注意が必要です。

個別の機器保護を目的としているため、設備全体の短絡や漏電を防ぐ役割までは担いません。

そのため、実際の制御盤設計では、主電源側にブレーカ(主幹保護)を設置し、その下にサーキットプロテクタを分岐回路ごとに配置するという構成が一般的です。

まとめ

サーキットプロテクタとブレーカは、どちらも回路を過電流や短絡から守る重要な保護装置です。

しかし、その設計思想と応答性には明確な違いがあります。

サーキットプロテクタは、制御盤や電子機器などの小電流回路を高速で保護することを目的に設計されています。一方で、遮断容量は小さく、主回路のような大電流や高電圧の保護には向いていません。

それに対してブレーカは、建物や設備全体を安全に守るための「最後の砦」として機能します。

「確実に、そして必要なときだけ遮断する」ことを重視しており、全体の電源系統を守ることに特化しています。

まとめると、

- サーキットプロテクタ=応答性重視(機器単位の高速保護)

- ブレーカ=安定性重視(系統全体の安全確保)

このように役割を分けて使い分けることで、制御盤や電気設備の安全性と信頼性を両立させることができます。